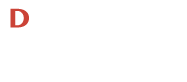

Acquis par le duc d’Aumale en 1879 grâce à l’achat « en bloc » de quarante tableaux appartenant à Frédéric Reiset, l’admirable Autoportrait à l’âge de 24 ans possède un historique compliqué, révélateur du cheminement difficile d’Ingres et de l’incompréhension que suscita souvent sa peinture.

Cette effigie à la fois fiévreuse, altière et très maîtrisée, remarquable, en particulier, par le motif vestimentaire du carrick, cape intemporelle d’une rousseur automnale donnant lieu à une véritable démonstration de virtuosité picturale et chromatique, présentait en effet un aspect très différent lorsqu’elle fut exposée au Salon de 1806.

Un premier état connu par une copie

Le tableau originel – connu, notamment, par une copie due à Julie Forestier (1807) qui était alors fiancée à Ingres ou encore à travers une ancienne photographie (vers 1847-1851) réalisée par Charles Marville – représentait le peintre vêtu d’un manteau de couleur claire, vêtement étrange qui parvenait à la fois à être dur et informe… Tendant le bras gauche (il sera finalement ramené vers la poitrine), l’artiste effaçait, au moyen d’un linge blanc, une invisible esquisse posée devant lui sur un chevalet.

Sous le feu des critiques

La sévérité des critiques du Salon de 1806 blessa Ingres au fer rouge, le plongeant dans une sévère dépression à Rome où il venait d’arriver. Fabien Pillet, dans la Revue philosophique, littéraire et politique, écrivit : « Si M. Ingres n’a voulu que faire parler de lui, n’importe en quel sens, il ne faut pas s’étonner de la manière bizarre qu’il a adoptée, et l’on peut dire sans crainte de se tromper que le succès a passé ses espérances. » Le critique du Mercure de France hésitait quant à lui entre raillerie et (feinte) commisération : « On y voit un artiste devant un chevalet. Il tient à la main un mouchoir qu’il porte, on ne sait pourquoi, sur une toile encore blanche, mais destinée, sans doute, à représenter les objets les plus effrayants, si l’on juge par l’expression sombre et farouche de son visage. Sur son épaule est jetée une volumineuse draperie qui doit prodigieusement le gêner dans le feu de la composition et dans l’espèce de crise que son génie paraît éprouver. »

« Les yeux bruns ont un éclat presque sauvage ; un sang riche colore les lèvres, et le teint, comme hâlé par un feu intérieur, rappelle cette nuance ambrée et fauve. »

Théophile Gautier, L’Artiste, 5 avril 1857

Une vengeance symbolique et artistique

Remaniant profondément son image si durement jugée, lui conférant une dignité hautaine, mais plus souple, nourrie par les grands exemples des portraits de la Renaissance, singulièrement ceux de Raphaël, Ingres entreprit de venger artistiquement et symboliquement cet ancien affront. Il n’était pas au bout de ses peines. En avril 1860, il dut se défaire de ce tableau, qui signifiait beaucoup à ses yeux, au profit du prince Jérôme Napoléon Bonaparte en échange du sulfureux Bain turc que ce dernier venait de restituer à son auteur.

Alexis Merle du Bourg

Article à retrouver dans :

Dossiers de l’Art n° 310

Ingres et ses princes

82 p., 11 €.

À commander sur : www.dossiers-art.com

« Ingres. L’artiste et ses princes »

Jusqu’au 1er octobre 2023 au château de Chantilly

Salle du Jeu de Paume, 60500 Chantilly

Tél. 03 44 27 31 80

www.chateaudechantilly.fr

Catalogue, coédition château de Chantilly / In Fine éditions d’art, 288 p., 34 €.