Indiana Jones est revenu sur nos écrans ! Notre collègue imaginaire continue à parcourir le globe à la recherche de trésors improbables, pour les confier à des musées. Nous continuons à le couver d’un œil humide, lui qui fut à l’origine de nombreuses vocations. Et pourtant, s’il y a un contre-modèle, c’est bien lui ! Mais, bienveillants, les archéologues ont fini par accepter ce succès populaire qui plaît tant…. En revanche, d’autres productions, sidérantes dans leurs dérives idéologiques, doivent alerter le grand public et les scientifiques.

Indiana Jones ne fouille pas, il creuse ; il ne cherche pas à reconstituer des mondes disparus, il court à la recherche d’objets complètement farfelus, comme son modèle, l’explorateur Percy Fawcett (1867-1925), théosophiste[1] disparu dans la jungle amazonienne avec son fils qu’il prenait pour la réincarnation de Bouddha, à la recherche d’une cité primitive, à l’origine de toutes les autres.

À la recherche de la civilisation perdue

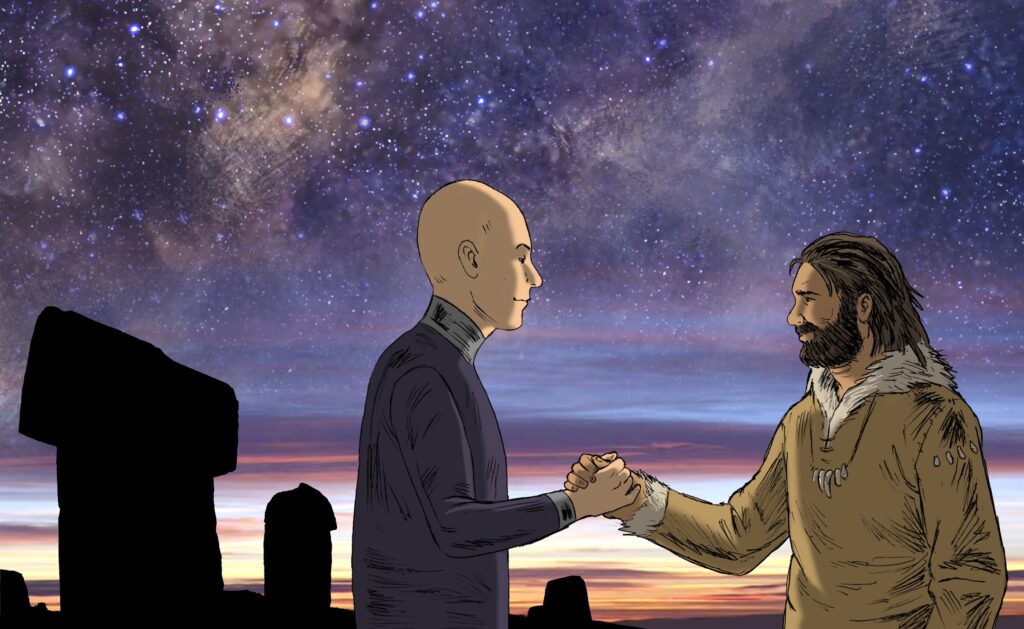

Cette idée qu’il aurait existé une civilisation mondiale aujourd’hui disparue s’inspire du mythe de l’Atlantide, dystopie inventée par le philosophe Platon dans le Timée et le Critias comme contre-modèle à la société athénienne, mais que certains prennent au pied de la lettre. Ce concept produisit quelques chefs-d’œuvre, comme la nouvelle L’Éternel Adam, écrite par Jules Verne. Mais chez certains, elle confère à l’obsession. On ne compte plus les livres ou documentaires, comme les Bâtisseurs de l’Ancien Monde de Patrice Pouillard, qui notent par exemple des ressemblances superficielles entre des cultures séparées par des milliers de kilomètres (les pyramides mayas et égyptiennes, par exemple) ou des prouesses techniques soi-disant impossibles à l’époque de leur élaboration (les murs cyclopéens du Machu Pichu). Mais comment raisonnablement expliquer des liens sur des distances aussi considérables ou ces exploits technologiques ? Simple ! En convoquant les extraterrestres ! C’est ce que font les partisans de l’Alien theory, qui ont pignon sur rue avec le documentaire éponyme diffusé en boucle sur la chaîne RMC Découverte.

La prochaine croisade

L’archéologue doit-il se taire et laisser dire, chacun ayant le droit de rêver ? Ou faut-il qu’il proteste, au risque de conférer une légitimité à des hurluberlus ? Difficile d’argumenter en effet avec des gens qui mélangent tout et font des raccourcis sans aucune méthode. C’est qu’avec les réseaux sociaux et la révolution numérique, il est possible de démultiplier l’audience et la puissance de conviction. Le journaliste Graham Hancock l’a bien compris : sa série À l’aube de notre histoire (Ancient Apocalypse en anglais) est produite par Netflix et peut donc être visionnée par tous les abonnés, de tous les âges, y compris les enfants, ce qui est très grave. Devant une telle débauche de moyens, n’est-il pas déjà trop tard ? Les archéologues « classiques », ou mainstreams, sont-ils déjà dépassés ? La SAA (Society for American Anthropology) aux États-Unis et Jean-Paul Demoule en France tirent la sonnette d’alarme ; car il n’est pas innocent que d’aussi importants moyens financiers soient alloués à des projets aussi délirants. Derrière ce qui pourrait n’être que des fantaisies de messieurs Prudhomme ou Bouvard et Pécuchet, se cachent une idéologie et un projet. Cette antiscience dégage un certain prosélytisme qui n’admet pas la contradiction. Un problème démocratique risque de se poser : certains émeutiers, qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021, adhéraient aux théories complotistes de Graham Hancock. Complotiste : le mot est lâché. Car ces pseudo-archéologues, qui ont tant d’audience désormais, ne cessent de crier que l’on cherche à les museler ; c’est donc qu’ils proclament une vérité qui dérange ! Voici le piège qui est tendu aux archéologues : perdre du temps à démontrer la fausseté des arguments mais risquer de passer pour des suppôts des pouvoirs en place. Comment s’en sortir ? Peut-être d’abord en se rassurant. Comme le rappellent John W. Hoppes et ses co-auteurs, le succès des émissions et livres de pseudo-archéologie surfent sans doute sur l’intérêt que le grand public a toujours manifesté envers l’archéologie – la vraie. Si les archéologues voulaient bien s’en donner la peine, ils pourraient produire eux aussi des médias pour ramener spectateurs et lecteurs, en quelque sorte, sur le bon chemin. Pour cela, il faudra sans doute faire quelques concessions : simplifier le message, abandonner l’exhaustivité, faire du spectacle. Certains collègues grogneront. Mais le succès outre-Atlantique des ouvrages de Brian Fagan, Jennifer Raff, David Graeber et David Wengrow, et en France, d’Yves Coppens, ainsi que les taux d’audience des documentaires sur Arte, démontrent que cela est possible.

Romain Pigeaud

[1] Personne qui croit que l’on peut piocher ce que l’on veut dans toutes les religions pour se forger une croyance personnelle, par sa seule méditation.

Pour aller plus loin :

Jean-Paul Demoule, 2022, « Pseudo-archéologie et complotisme », AOC. https://aoc.media/analyse/2022/12/08/pseudo-archeologie-et-complotisme/

David Graeber, David Wengrow, 2021, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, Paris, Les Liens qui Libèrent.

John W. Hoppes et al., 2023, « Apocalypse Not: Archaeologists Respond to Pseudoarchaeology », The SAA Archaeological Record, 23 (3), p. 28-35. https://mydigitalpublication.com/publication/?m=16146&i=792733&p=2&ver=html5

Jean-Loïc Le Quellec, 2023, Des Martiens au Sahara ? Deux siècles de fake news archéologiques, Bordeaux, éditions du Détour.

Ricardo Ustarroz, 2023, Sur la piste du vrai Indiana Jones. Voyage au bout d’un mythe, Paris, éditions du Trésor.

Pierre Vidal-Naquet, 2005, L’Atlantide : petite histoire d’un mythe platonicien, Paris, Les Belles Lettres.