Bien avant l’ouverture à la visite des grottes ornées ou de leurs répliques contemporaines, les sites d’art rupestre sont d’abord parvenus au public grâce à leurs relevés. Ces peintures sur toile ou papier ont également joué un rôle essentiel dans la constitution de la science préhistorique. Le musée de l’Homme nous propose de découvrir une cinquantaine d’entre elles, issues de grandes expéditions scientifiques lancées entre les années 1920 et 1960, de l’Afrique du Sud à la Papouasie, de l’Espagne à l’Algérie ou au Tchad. Entretien avec Marie Mourey, commissaire muséographique de cette exposition organisée en partenariat avec l’Institut Frobenius pour la recherche en anthropologie culturelle.

Propos recueillis par Alice Tillier-Chevallier.

Avec cette exposition, le musée de l’Homme fait le choix de mettre l’art de la Préhistoire en lumière pour la deuxième fois consécutive cette année. Est-ce pour répondre à l’appétence du public pour le sujet ?

Il existe, c’est vrai, un véritable engouement pour la Préhistoire en général et l’art préhistorique en particulier – le succès d’« Arts et Préhistoire » l’a bien montré. Mais cette nouvelle exposition adopte une perspective très différente : en se consacrant aux relevés d’art rupestre réalisés par les préhistoriens, elle porte, en réalité, moins sur la Préhistoire que sur le XXe siècle ! Son propos est de souligner le rôle décisif qu’ont eu ces réalisations non seulement dans la reconnaissance de cet art, mais aussi dans la construction de la science préhistorique. N’oublions pas que les premières peintures découvertes à Altamira en 1879 ont mis vingt ans avant de ne plus être mises en doute…

Le sujet des relevés peut sembler a priori assez technique. Comment l’abordez-vous pour le rendre accessible ?

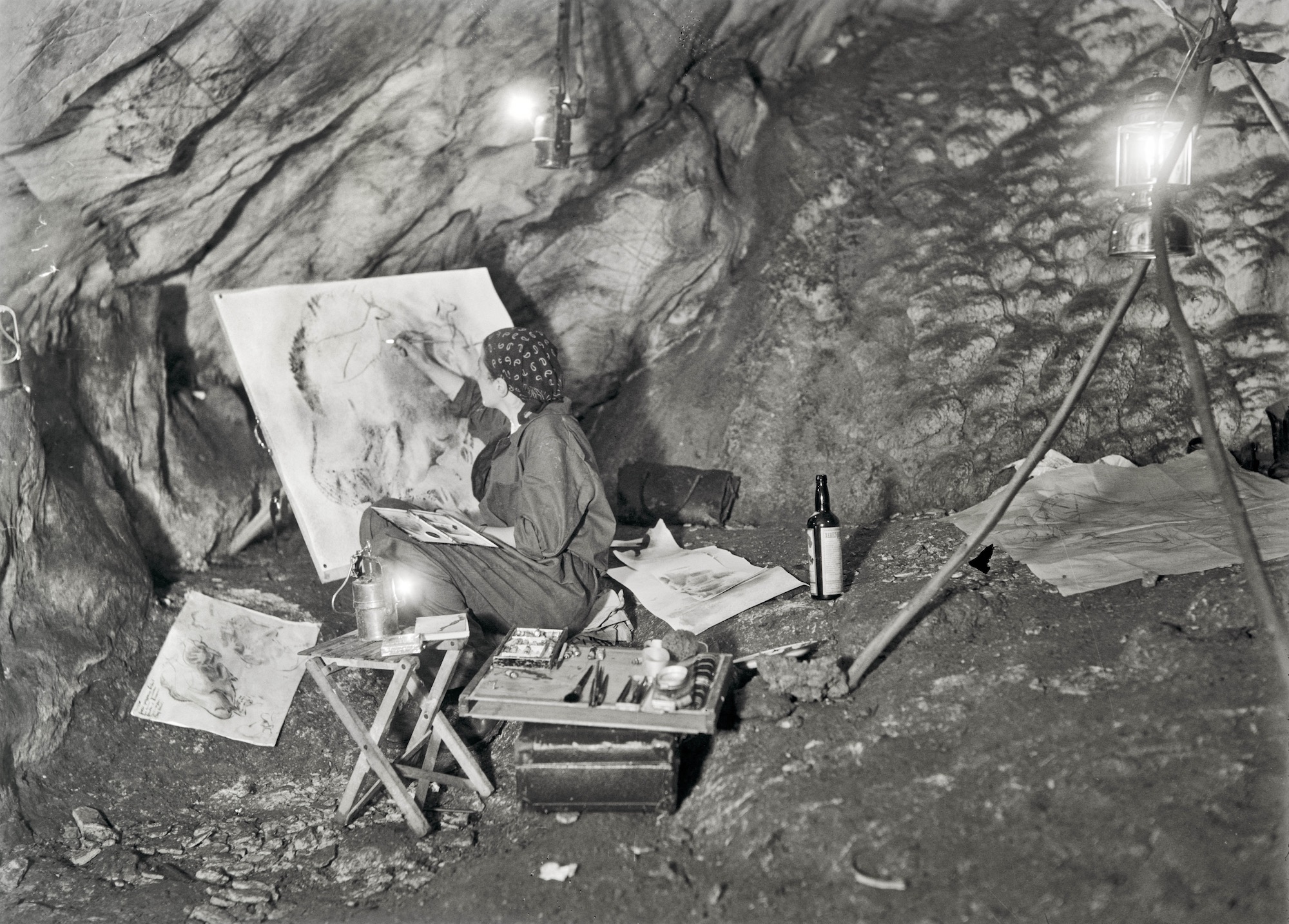

L’exposition est centrée sur quatre figures majeures de préhistoriens. Deux ont travaillé dans les années 1920-1930 : Leo Frobenius, ethnologue et archéologue allemand qui multiplie les missions en Afrique du Sud, en Papouasie et dans le nord de l’Europe, et Henri Breuil (l’abbé Breuil), dont le nom reste notamment attaché aux grottes de Combarelles et de Font-de-Gaume en Dordogne, et qui réalise au même moment de nombreux relevés en Espagne ou en Afrique du Sud – où il croise d’ailleurs Frobenius ! Les deux autres préhistoriens se sont, quant à eux, illustrés dans les années 1950-1960 : il s’agit de Gérard Bailloud, qui dirige une expédition aux confins du Tchad en 1956-57, et d’Henri Lhote, qui mène quatre campagnes successives dans le Tassili n’Ajjer, en plein Sahara algérien, entre 1956 et 1962. Le parcours de l’exposition intègre une cinquantaine des relevés effectués par ces quatre hommes et leurs équipes, et restitue également les conditions de leur réalisation ; nous présentons ainsi des photos de ces expéditions parfois épiques où les voitures décapotables se renversent dans le sable et où les chercheurs transportent sous un soleil cuisant des rouleaux gigantesques de papier ou de toile ; nous avons quelques films aussi, et des objets, comme la malle qu’Henri Lhote utilisait pour ses expéditions, encore estampillée « Air Algérie » et conservée en l’état, avec ses craies, encres, pinceaux, ciseau, et même une boîte de pansements !

Les relevés de ces quatre préhistoriens montrent-ils des différences notables ?

Chacun a ses techniques et ses supports privilégiés, qui répondent à des objectifs bien différents. La comparaison entre les réalisations de Leo Frobenius et de l’abbé Breuil, qui sont strictement contemporains, est très intéressante. L’ethnologue allemand en exécute de nombreux à l’échelle 1 sur d’immenses feuilles de papier Canson : dans l’exposition, l’un d’eux atteint jusqu’à 11 mètres de long ! Ce grand format n’est toutefois pas exclusif : Frobenius en effectue aussi de plus petits, ne serait-ce que pour faciliter leur transport. Mais dès l’origine, il a dans l’idée que ces relevés servent non seulement à documenter l’art rupestre, mais aussi à le rendre accessible à tous, et il projette de les exposer. Sa préoccupation esthétique est essentielle et la composition de ses équipes l’illustre : ce sont surtout des femmes, formées à l’École des beaux-arts. Ce recrutement a pu être lié à des considérations économiques – les femmes sont moins rémunérées – mais ce n’est pas la seule raison : Frobenius a à cœur d’employer des femmes en cette période d’après-guerre où beaucoup cherchent à travailler, et il les choisit pour la qualité de leur main et de leur œil. L’approche de l’abbé Breuil est différente : il est avant tout guidé par une volonté de publication scientifique. Plutôt que d’envisager la paroi dans son intégralité, il relève, souvent par calque direct, les figures, pour établir des typologies et des évolutions chronologiques. De ce fait, il n’hésite ni à séparer celles qui sont superposées ni à compléter un contour laissé inachevé. Ses travaux s’accompagnent de schémas d’assemblage qui donnent la composition d’ensemble.

À retrouver en intégralité dans Archéologia n° 626. À commander sur : www.archeologia-magazine.com

« Préhistomania »

Jusqu’au 20 mai 2024 au musée de l’Homme

17 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

Tél. 01 44 05 72 72

www.museedelhomme.fr