Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le musée d’Orsay se sont associés au château de Rosa Bonheur pour le bicentenaire de la naissance de l’artiste, afin d’organiser la rétrospective que l’on attendait depuis longtemps. En 200 œuvres, parmi lesquelles des tableaux jamais vus en France et des dessins inédits, le parcours, accueilli à Bordeaux et désormais présenté jusqu’au 15 janvier à Paris, entend donner au public français l’aperçu le plus large possible de la production de Rosa Bonheur, à rebours de la vision étriquée qui a longtemps prévalu. Il éclaire surtout le travail d’élaboration d’une œuvre hors du commun. Entretien avec Sandra Buratti-Hasan et Leïla Jarbouai, commissaires de l’exposition.

Propos recueillis par Armelle Fayol.

Rosa Bonheur a été une femme de combats dans son siècle. Avant d’évoquer l’hommage qui lui est rendu en 2022, pouvez-vous nous dire quel a été, selon vous, son principal combat ?

Leïla Jarbouai : Avant toute autre chose, Rosa Bonheur s’est battue pour devenir artiste et pouvoir vivre de sa peinture. C’est à cela qu’elle a consacré toutes ses forces, et c’est ce qui l’a amenée à faire un choix de vie radical et incroyablement libre : elle a renoncé au mariage, à la maternité ; elle a organisé autour de son travail tout son quotidien. Aussi sa vie et son œuvre sont-elles indissociables. Les liens qu’elle entretenait avec ses amies les plus proches sont eux-mêmes étroitement mêlés à son travail. Nathalie Micas, notamment, sa complice et son amie de chaque jour, œuvrait à ses côtés. Elle reportait les calques sur les toiles, préparait les fonds des tableaux, pratiquait la botanique, fabriquait des onguents pour soigner les animaux. On sait par exemple qu’elle a réalisé une bonne partie de la réplique du Marché aux chevaux conservée à Londres. En dépit de la propension au dessin étonnante qu’elle semble avoir manifestée dès l’enfance, Rosa Bonheur a dû aussi batailler pour convaincre son propre père qui, artiste lui-même, savait que, pour une femme comme pour un homme, c’était une carrière difficile. Paysagiste et portraitiste, il gagnait peu d’argent. On peut imaginer qu’il ne l’a pas d’emblée poussée dans ce sens.

Lorsqu’on se penche sur son œuvre, on est frappé par la rareté de la littérature, qui fait que la biographie rédigée par Anna Klumpke avec l’aide de Rosa Bonheur, datée pourtant de 1908, demeure la référence. L’enjeu scientifique de l’exposition et de son catalogue était-il d’autant plus important ?

L. J. : Ce catalogue avait une ambition scientifique. Nous avons toutefois travaillé dans un délai assez court, un an et demi environ, pour mettre sur pied l’exposition, et nous avons donc envisagé le catalogue comme un ouvrage polyphonique qui permette d’ouvrir des pistes de recherche. Centré sur l’œuvre de Rosa Bonheur, il aborde plusieurs aspects inédits de son travail, comme son rapport aux autres peintres, un thème qui, pour évident qu’il paraisse, n’a jamais été étudié. Il était important d’analyser les liens de certains de ses tableaux avec Courbet, Millet, Géricault ou encore le grand peintre britannique animalier contemporain, Edwin Landseer. Cette étape est fondamentale parce qu’elle permet de mesurer son originalité à elle, et de la comprendre. Nous nous sommes également intéressées à la variété de ses techniques, notamment graphiques, qui ont une place significative dans l’exposition : elle était tour à tour aquarelliste, pastelliste, dessinatrice, photographe, lithographe. Enfin, son rapport à la nature, la création de son parc, ses liens avec les animaux constituent un axe majeur du catalogue. Toutes ces pistes mériteraient d’être approfondies, et au cours de ces mois de préparation, nous avons eu la joie de voir une étudiante consacrer à Rosa Bonheur le premier master II d’histoire de l’art en France !

Puisque vous évoquez ses liens avec les autres artistes, lesquels a-t-elle regardés en particulier ? A-t-elle écrit à ce sujet ?

Sandra Buratti-Hasan : Elle en parle un peu dans la biographie d’Anna Klumpke. Elle y évoque notamment les peintres flamands et hollandais du XVIIe siècle dont elle admire les figures animalières et leur véracité anatomique. Conformément à la grande tradition académique, elle s’est formée en copiant au Louvre des œuvres de Paulus Potter, Aelbert Cuyp, Philips Wouvermans. Pour ce qui est des contemporains, elle a beaucoup regardé les artistes romantiques comme Théodore Géricault (notamment pour les chevaux de trait) et Carle Vernet. Sa collection de tableaux et de gravures, que l’on connaît par l’intermédiaire de la vente de son fonds d’atelier en 1900, offre à ce sujet des renseignements : elle possédait par exemple des dizaines de peintures d’Alfred de Dreux, un autre peintre animalier de l’époque. Elle a aussi, ce qui semble plus étonnant, regardé les œuvres orientalistes de Gérôme.

Sait-on à quel moment elle décide de se consacrer exclusivement aux sujets animaliers ?

L.J. : Rosa Bonheur dit elle-même qu’elle a toujours voulu peindre des animaux. Elle résume la chose en disant qu’elle veut être « la Vigée- Lebrun des animaux ». On peut y voir une allusion à une certaine aristocratie de la peinture, mais aussi une relation fondamentale avec le genre et l’ambition du portrait. Élisabeth Vigée-Lebrun demeure en outre un modèle d’artiste femme, reconnue pour son travail, ce qui n’est pas anodin. Cela étant, Rosa Bonheur disait qu’elle avait « pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales », et c’est aussi un pied de nez à la grande tradition du portrait princier.

S.B.H. : Il est probable qu’elle ait par ailleurs choisi la peinture animalière en étant tout à fait consciente qu’il y avait là un créneau à prendre. Aurait-elle pu se faire une telle place dans le genre de la peinture d’histoire compte tenu de la concurrence ? Cette perspicacité n’est pas la moindre marque de son intelligence.

Pour s’inscrire dans cette tradition, elle adopte une facture académique. Faut-il y voir un paradoxe, pour un tempérament aussi libre qu’elle ?

L.J. : L’esthétique de Rosa Bonheur est plus classique qu’académique ; elle paraît en fait être celle qui correspond le mieux à son éthique de peintre. Son profond respect pour les animaux lui a donné la volonté de les peindre aussi fidèlement que possible dans leur vérité et leur spécificité, au point qu’elle ne s’autorise aucun écart dans le rendu de leur apparence.

S.B.H. : Cette question est fondamentale et passionnante. On a longtemps considéré sa peinture comme lisse et, de ce fait, relativement ringarde. Aujourd’hui on est enfin en mesure de comprendre que la liberté pour Rosa Bonheur consiste à montrer à travers la peinture la vérité de la rencontre avec l’animal, vérité qui doit passer par la restitution la plus fidèle possible ; ce n’est pas le degré zéro de la peinture mais au contraire le degré maximal de la relation avec son modèle.

Vous avez travaillé à caractériser la façon dont Rosa Bonheur peint la vie animale. Par quelles œuvres et quels choix muséographiques cela se traduit-il ?

L.J. : Son rapport aux animaux se révèle dans sa manière de travailler, et c’est l’une des choses que nous avons voulu montrer. Les études et esquisses montrent à quel point les animaux faisaient partie de son quotidien. Elle ne cessait de les observer et de se faire observer par eux. En fait, elle les apprivoisait en les dessinant, et par ce processus quotidien du dessin préparatoire, une véritable relation se tissait entre elle et ses modèles. Nous avons associé à certains tableaux de grand format, spectaculaires, des études préparatoires montrant comment elle parvient peu à peu à rendre les animaux vivants. Paradoxalement, les tableaux les plus aboutis sont d’ailleurs en un sens parfois les plus figés. Elle avait beaucoup de mal, pour cette raison peut-être, à achever ses tableaux. L’impression de la vie passe souvent par le regard, mais pas seulement ; elle réussit merveilleusement parfois à représenter un animal bien vivant de dos en parvenant à caractériser son attitude spécifique, sa manière d’être.

Dans la masse d’œuvres conservées au château de By, la demeure de Rosa Bonheur, qui est partenaire de l’exposition, y a-t-il des dessins inédits que vous montrez ?

S.B.H. : Il y en a en effet qu’on ne connaissait pas, et il en reste d’ailleurs beaucoup ! Nous espérons là aussi faire œuvre introductive. Récemment par exemple, la propriétaire du château-musée a découvert un très grand dessin au fusain préparatoire au Marché aux chevaux, qui est à l’échelle 1 de l’immense tableau conservé au Metropolitan Museum de New York. Nous avons fait restaurer ce dessin pour l’occasion, et il constitue l’un des moments forts de l’exposition. Il est présenté aux côtés du tableau, non pas celui de New York qui était trop fragile pour pouvoir être prêté, mais la version postérieure de la National Gallery de Londres, un peu plus petite.

L’Angleterre, notamment à travers la reine Victoria, et les États-Unis ont été très prompts à reconnaître le talent de Rosa Bonheur, plus que son propre pays. Comment l’expliquer ?

S.B.H. : Ernest Gambart, personnalité incontournable du marché de l’art dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a eu là un rôle déterminant. Il a pressenti le potentiel commercial des œuvres de Rosa Bonheur, après le succès du Labourage nivernais, et il a réussi à créer une attente là où il n’y en avait pas encore. C’est lui qui a acheté le Marché aux chevaux, tableau immense, fougueux, à la verve toute romantique et d’une rare véracité, et qui de surcroît avait été peint par une artiste française ! Autour de l’œuvre, il a organisé un ensemble d’événements, à commencer par une tournée triomphale en Angleterre, en Écosse puis aux États-Unis. Travaillant avec Edwin Landseer, artiste animalier comptant parmi les peintres favoris de la reine Victoria, il décida aussi de mettre en parallèle ses œuvres avec celles de Rosa Bonheur, et c’est ainsi que toute la Royal Academy vint admirer le Marché aux chevaux. Les acheteurs se sont empressés, les articles de presse se sont multipliés, tandis que Gambart commandait au frère d’Edwin Landseer, Thomas Landseer, une gravure du Marché aux chevaux. Par la suite, la diffusion de l’œuvre de Rosa Bonheur par la gravure, relayée par tous ses marchands, Gambart, mais aussi les frères Tedesco et Goupil, a très bien fonctionné en France, en Europe et aux États-Unis.

Par rapport à d’autres artistes de son temps, la proportion de ses œuvres conservées outre-Manche est-elle beaucoup plus élevée ?

S.B.H. : C’est difficile à dire, mais il est sûr que de son vivant, beaucoup d’œuvres sont parties directement en Angleterre et aux États-Unis, ou encore en Allemagne. L’exposition permet de découvrir ainsi des tableaux qui n’ont encore jamais été montrés en France ! L’un, conservé à Sarasota en Floride, représente une famille de cerfs et n’avait pas été présenté depuis l’Exposition universelle de 1867. C’est à cette immense toile de trois mètres de long que Rosa Bonheur travaillait quand l’impératrice Eugénie est venue lui rendre visite pour la première fois, en 1864 (on la voit sur le chevalet, à l’arrière-plan des gravures publiées autour de l’événement). Quant au Roi de la forêt, qui provient d’une collection privée américaine, il se présente comme le portrait d’un cerf, peint quasiment à l’échelle 1.

L.J. : Certaines œuvres de Rosa Bonheur figurent aujourd’hui dans des musées d’histoire naturelle aux États-Unis, ce qui peut sembler étonnant pour un public français : il faut y voir une conséquence de l’engouement de quelques grands collectionneurs états-uniens du XIXe siècle pour la nature, l’immensité des grands espaces, au moment même où la conquête de l’Ouest menace l’intégrité des paysages.

Rosa Bonheur a été très honorée en France, par des commandes officielles notamment. Y avait-il un message particulier, politique, dans ces commandes ?

L.J. : En France, si l’on excepte les tableaux peints pour le couple impérial, c’est sous la IIe République que Rosa Bonheur reçoit ses deux principales commandes, Labourage nivernais et La Fenaison en Auvergne. Le lien avec le message républicain qui valorise le travail agricole et la richesse de la terre nourricière est évident, et ces thèmes ruraux inspirés de l’Antiquité seront d’ailleurs repris par la IIIe République avec le naturalisme. Or, on a eu tendance à enfermer Rosa Bonheur dans ce type de thèmes. Quand l’état, après le Labourage nivernais, lui passe une seconde commande, elle veut proposer le Marché aux chevaux, mais on préfère lui demander un autre sujet rural. Ce sera La Fenaison en Auvergne, dont elle ne sera pas satisfaite. Elle choisit alors de quitter le Salon pour se tourner exclusivement vers le marché de l’art, ce qui va certes lui permettre de vivre très bien de sa peinture, mais la fait peu à peu sombrer dans l’oubli en France, où l’on ne peut quasiment plus voir son œuvre qu’à travers des reproductions, hormis le Labourage nivernais, exposé au musée du Luxembourg, musée d’art contemporain de l’époque.

Hors de France, on connaît donc une autre Rosa Bonheur…

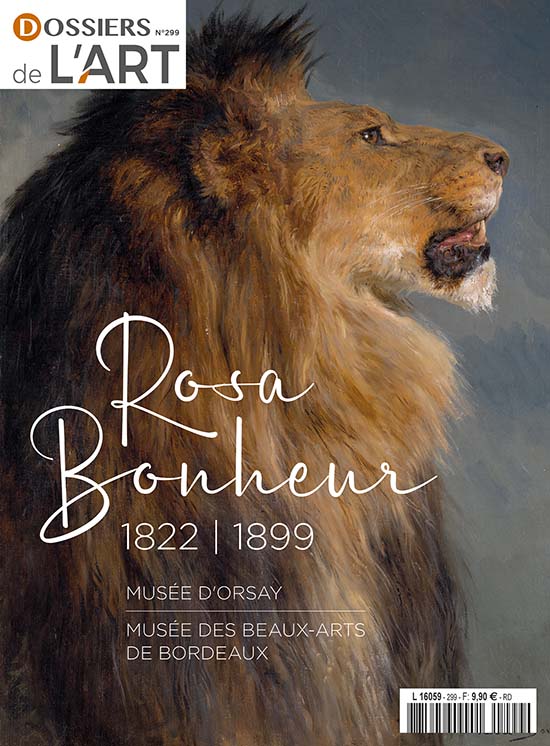

S.B.H. : En effet, toutes les œuvres qu’elle a peintes dans la deuxième partie de sa vie, autour d’une faune plus sauvage, les cerfs, les fauves notamment, sont très peu associées à Rosa Bonheur en France, au contraire des pays où elle a été collectionnée. L’exposition contribuera à donner de l’ensemble de sa production une vision plus équilibrée.

L.J. : Le thème avait son importance en fonction des marchés. Ainsi par exemple, il semblerait que la plupart des tableaux de chasse qu’elle a peints soient conservés en Allemagne où il y avait une tradition de sujets cynégétiques. Les cerfs, quant à eux, constituaient un grand motif victorien, très à la mode en Grande-Bretagne et recherché par les collectionneurs. Les fauves étaient un sujet qui plaisait beaucoup aux États-Unis.

Cela étant, compte tenu des animaux de sa ménagerie, la frontière entre animaux sauvages et domestiques n’est-elle pas passablement brouillée ?

L.J. : C’est exact, il n’y a plus vraiment de frontière. Elle avait d’ailleurs une jument qui s’appelait Panthère… Les bovins qu’elle peint sont parfois plus sauvages que les lions, comme les grands taureaux ou même les moutons d’élevage écossais qu’elle représente dans la nature grandiose. Certains animaux sont quant à eux à la lisière, comme les cerfs. Rosa Bonheur avait essayé d’en domestiquer un, qu’elle avait appelé Jacques, avant de se rendre compte que c’était quasi impossible. Elle partait donc à l’aube observer les cerfs dans la forêt pour pouvoir les croquer sur le vif. Par l’ampleur de sa ménagerie, elle s’est libérée des contraintes qui pesaient auparavant sur les artistes animaliers : le travail exclusivement d’après les animaux morts, d’une part, ou d’après les animaux en captivité au Jardin des plantes, dont la réactivité, le regard étaient un peu éteints. Il n’y avait pas vraiment de dialogue : l’artiste venait observer l’animal encagé. Elle a largement inversé le processus : on la voit dessiner au milieu d’animaux qui évoluent autour d’elle ; le rapport est autant de travail que d’amitié, en tout cas de fréquentation quotidienne.

S.B.H. : Même les lions sortaient de leurs cages, et certains étaient tout à fait domestiqués. Elle avait commencé à aller les observer chez des patrons de cirque, et ensuite elle en a accueilli qui sont restés chez elle plus ou moins longtemps. Il y a eu notamment un couple assez jeune, totalement domestiqué. Fathma, avec laquelle elle a été photographiée par Nathalie Micas, était avec elle comme un gros chat. On sait maintenant qu’elle était en fait malade, ce qui facilitait peut-être leurs rapports. Rosa Bonheur travaillait avec un vétérinaire qui était un de ses meilleurs amis.

La femme que l’on découvre sur ces clichés si vivants conservés au château de By et celle qui pose sérieusement dans son bel habit, comment les concilier ?

S.B.H. : Rosa Bonheur concilie profondément ces deux aspects. Bien qu’à l’origine nous ayons décidé de nous pencher essentiellement sur son travail, nous avons été en quelque sorte rattrapée par ce qu’elle était. Elle a choisi de poser pour la postérité en personnage aux allures sévères, décorée de la Légion d’honneur, car la reconnaissance officielle comptait beaucoup pour elle. D’une part, il ne faut pas oublier que sa mère avait été enterrée dans une fosse commune ; elle voyait sans doute dans cette reconnaissance une revanche. D’autre part, je pense vraiment que dans son domaine elle voulait être la meilleure. C’était sa façon d’être digne de son talent et fière d’être une femme. Mais il nous a paru important de montrer cette personnalité avec un peu plus de précision, et notamment de montrer qu’elle était drôle, acerbe. Ses lettres, dont nous avons mis en exergue des extraits, sont incisives et stimulantes. Et nous avons voulu la montrer ainsi, vivante, au public à travers ce choix de photographies empruntées au château de By, où on la voit en pantalon, comme une femme moderne et s’affranchissant des codes, marchant dans la nature ou dessinant dans son jardin.

Entretien à retrouver en intégralité dans :

Dossiers de l’Art n° 299

Rosa Bonheur (1822-1899)

82 p., 11 €.

À commander sur : www.dossiers-art.com

« Rosa Bonheur (1822-1899) »

Jusqu’au 15 janvier 2023 au musée d’Orsay

1 rue de la Légion d’Honneur, 75007 Paris

Tél. 01 40 49 48 14

www.musee-orsay.fr