Reynolds et Gainsborough : une révolution du portrait racontée au musée du Luxembourg

Thomas Gainsborough, Gainsborough Dupont, vers 1770-1775. Huile sur toile, 45,5 x 37,5 cm. Londres, Tate. Photo service de presse. © Tate 2019

Les Britanniques manifestèrent la plus vive appétence pour le portrait tout au long de l’époque géorgienne. Cette large demande émanant d’une nation en plein essor, sûre d’elle-même et de ses valeurs, fut satisfaite par plusieurs générations de portraitistes remarquablement doués, au tout premier rang desquels Joshua Reynolds et Thomas Gainsborough.

L’importance, à la fois qualitative et quantitative, du portrait dans les îles Britanniques constitue l’un des traits les plus frappants de l’art de la période dite « géorgienne » qui voit se succéder, entre 1714 et 1830, quatre souverains (les quatre George) de la maison Hanovre. Cette quasi-primauté participe certes de la vogue européenne et de la dissémination croissante d’un genre qui avait depuis longtemps débordé ses limites traditionnelles le cantonnant à la représentation des princes, des aristocrates, des membres du clergé, de ceux de la République des lettres, des artistes eux-mêmes. Il existe pourtant bien une sorte de spécificité britannique dans cette demande massive d’effigies satisfaite par des spécialistes compétents, géniaux parfois.

Thomas Gainsborough, Un officier dragon du 16ᵉ régiment de cavalerie légère, vers 1765. Huile sur toile, 73,7 x 59,7 cm. Londres, Tate. © Tate, Londres, dist. RMN / Tate Photography

Représenter l’individu

Rappelons tout d’abord que cette nation protestante avait largement proscrit l’usage cultuel des images, ce qui privait les artistes des innombrables commandes que recevaient leurs pairs en terre catholique. Le climat de puritanisme ambiant n’était pas fait non plus pour encourager le nu légitimé ailleurs par des oripeaux mythologiques plus ou moins convaincants. L’absence, longtemps, d’une tradition académique patronnée par le souverain doit aussi être soulignée. Ajoutons que l’horizontalité (toute relative) de la monarchie parlementaire dont les Britanniques s’enorgueillissent, à juste titre, d’avoir été les « inventeurs » n’exigeait pas une célébration officielle par la peinture d’histoire ou l’allégorie, contrairement aux régimes transcendants, rigoureusement verticaux, du continent. Une comparaison avec le voisin (et meilleur ennemi) français où se succédèrent une monarchie (dite) absolue et, une fois tourné le sanglant épisode révolutionnaire, le césarisme napoléonien est éloquente à cet égard. On se gardera pourtant de méconnaître l’existence d’une peinture d’histoire patriotique, essentiellement politique (songeons à John Singleton).

« L’essor de l’empire colonial britannique […] contribu[e] également à expliquer que le génie insulaire se soit à ce point incarné – au sens littéral – dans l’art du portrait. »

L’essor de l’empire colonial britannique, la prospérité et la puissance du commerce anglais et la Révolution industrielle dont la Grande-Bretagne fut la matrice dès la seconde moitié du XVIIIe siècle contribuent également à expliquer que le génie insulaire se soit à ce point incarné – au sens littéral – dans l’art du portrait. Modifiant le rapport entre les classes bourgeoises et l’art, un glissement des équilibres sociaux plaça la représentation de l’individu, de sa famille, de ses enfants à portée d’une classe moyenne industrieuse dont les membres furent les artisans pugnaces de l’essor britannique. Pour résumer à outrance, deux esthétiques paraissent s’opposer. Si le portrait aristocratique requérait plus que jamais une distinction racée et une emphase grandiose ou romanesque héritée de ce grand modèle que fut Van Dyck, une clientèle de moindre extraction entendait qu’on la représentât « telle qu’en elle-même », grave ou plus bonhomme, mais, en tout cas, d’une manière immédiate, prosaïque. Ce dualisme traverse avec toutes les subtilités imaginables l’histoire du portrait anglais. Qu’en fut-il de l’art des deux plus puissants et originaux portraitistes de la deuxième partie du siècle faisant, à maints égards, figure d’initiateurs : Joshua Reynolds (1723-1792) et Thomas Gainsborough (1727-1788) ?

Thomas Gainsborough, Gainsborough Dupont, vers 1770-1775. Huile sur toile, 45,5 x 37,5 cm. Londres, Tate. Photo service de presse. © Tate 2019

Van Dyck, modèle d’excellence

Son mentor Rubens excepté, l’Anversois Antoine Van Dyck (1599-1641) fut, de loin, le plus grand peintre actif en Grande-Bretagne au XVIIe siècle. Nommé peintre principal du roi Charles Ier, il fut anobli dès 1632 (les Britanniques, qui l’ont annexé à une assez maigre tradition picturale avant l’époque des Lumières, ne le désignent jamais autrement que comme « Sir Anthony Van Dyck »). S’il ne fut malheureusement guère sollicité sur place comme peintre d’histoire, son génie éblouissant de portraitiste lui valut en revanche d’être accablé de commandes de la part de la famille royale et de l’aristocratie insulaire. Bien au-delà d’un who’s who flatteur de la brillante Angleterre des Stuart brisée par les deux phases d’une impitoyable guerre civile (1642-1649), un régicide et l’établissement de la République puritaine de Cromwell, les portraits vandyckiens de la période anglaise vont contribuer à définir, pour des siècles et à l’échelle européenne, les codes de l’élégance tant masculine que féminine en matière d’effigie aristocratique. L’équilibre – à dire vrai impossible – atteint par Van Dyck entre la captation de la singularité (parfois énergique, souvent mélancolique) du modèle et l’expression de son orgueil d’appartenir à sa lignée le désigna, en Angleterre, comme un modèle aussi prestigieux que périlleux. Des générations d’artistes, également requis comme portraitistes – la chose est patente pour Gainsborough plus encore que pour Reynolds peut-être –, n’en finirent pas de se mesurer à la distinction souple des figures vandyckiennes. L’articulation, souvent irréprochable, des modèles du peintre flamand avec des paysages arcadiens boisés ou maritimes au diapason de leurs affects contribue à expliquer aussi l’attraction exercée par des tableaux qui brouillent toutes les frontières picturales : portrait d’apparat et « jeu de rôle » saturé de références littéraires ou mythologiques intelligibles pour les happy few, expression romanesque du moi et incarnation d’une réserve tout aristocratique, stoïque ou pincée.

Antoine Van Dyck, Portrait de Lady Anne Carey, future vicomtesse Claneboye et comtesse de Clanbrassil, vers 1636. Huile sur toile, 212,1 x 127,6 cm. New York, The Frick Collection. Photo M. Bodycomb

Reynolds : la nouvelle ambition du portrait

« Provincial » formé à Londres auprès d’un portraitiste passable, mais fort en vogue, Thomas Hudson, Reynolds fut à l’origine d’une transformation profonde du portrait anglais, l’émancipant d’une pratique sclérosée, dépersonnalisante à force d’être répétitive, caractéristique de la période précédente. Confiant dans ses potentialités, le jeune artiste ambitieux alla d’instinct chercher ce qui pouvait lui faire défaut, non le sang ou les nerfs, mais le prestige et, plus important que tout, le style, dans les plus solides exemples du passé. Marchant dans les pas du grand portraitiste écossais Allan Ramsay, rival de Hudson (puis de Reynolds lui-même), il s’embarqua au début des années 1750 pour un périple initiatique en Méditerranée, dont la destination était, naturellement, l’école d’art suprême : l’Italie et Rome. Riche de cette expérience prolongée jusqu’à Paris, le portrait reynoldsien traduit d’abord l’ambition d’instiller dans la restitution d’une physionomie individuelle – définition a minima d’un portrait – l’exigence d’une véritable grandeur stylistique inspirée non seulement de la statuaire antique, mais encore des œuvres des plus illustres portraitistes de la Renaissance et du XVIIe siècle : Titien, Rembrandt ou Van Dyck, lequel bénéficia d’un regain d’intérêt salvateur alors. Cette ambition d’atteindre au « grand style », qui supposait généralement de grands formats, passait, en outre, par l’instauration d’un climat volontiers dramatique, parfois héroïque, en tout cas romanesque, par le dessin, le chromatisme, l’éclairage et le décorum. Il en résultait un brouillage significatif des limites entre les genres picturaux et, en l’occurrence, entre l’art « prosaïque » du portraitiste et l’élévation et l’intensité psychologique propres à la peinture dite « d’histoire ». La force, la nouveauté, la séduction émanant de cette manière de portraiturer (qui trouva dans l’essor des expositions artistiques londoniennes, annuelles à partir du début des années 1760, une caisse de résonance idéale), assurèrent au peintre un succès absolument considérable. Sa clientèle unissait la haute aristocratie à la gentry, les militaires au monde des lettres (sans oublier le demi-monde des « courtisanes »). Cet engouement n’empêcha pourtant pas les rebuffades. En 1761, George III désigna ainsi Allan Ramsay comme Principal Painter in Ordinary à la consternation de l’ambitieux Reynolds qui dut (longuement) patienter dans l’antichambre avant de bénéficier de cette position honorifique laissée vacante par un rival enfin parti exercer son art dans un monde meilleur. Il n’en demeure pas moins que tous les nombreux spécialistes du genre eurent désormais à se définir d’après ses effigies.

Joshua Reynolds, Frederick Howard, 5ᵉ comte de Carlisle, 1769. Huile sur toile, 240 x 147,5 cm Londres, Tate, en dépôt à Castle Howard. © Tate, Londres, dist. RMN / Tate Photography

Sir Joshua Reynolds

Après avoir travaillé dans son Devonshire natal et à Londres, Joshua Reynolds partit pour l’Italie où il séjourna longuement au début des années 1750, se familiarisant, à Rome, avec l’héritage classique et avec l’œuvre des grands maîtres italiens, singulièrement ceux de la Renaissance. Ce séjour romain, conforme au cursus de la plupart des grands artistes européens, plus rare outre-Manche, fut complété par la visite des villes d’art de la péninsule et par un passage à Paris (où il se rendit deux fois par la suite). Artiste voyageur, figure cosmopolite, théoricien du « grand style » doté d’une large culture visuelle unissant Michel-Ange et Titien, Rembrandt, Rubens et Van Dyck, Reynolds s’imposa à Londres par son indéniable talent dans le domaine du portrait et par sa haute ambition esthétique. Contre un William Hogarth tenant d’une sorte d’insularité artistique, il voulut renouer pleinement – et victorieusement – avec tous les apports de l’art continental. Premier président de la Royal Academy fondée en 1768, anobli par George III (qui fera de lui son peintre de cour en 1784), Reynolds fut assurément la plus influente figure du monde artistique en Grande-Bretagne dans la deuxième partie du siècle.

Joshua Reynolds, Autoportrait (détail), vers 1747-1749. Londres, National Portrait Gallery. © NPG, London / Scala, Florence

Marier le grand style à la psychologie

L’exposition du Luxembourg ne permet naturellement pas d’appréhender l’entièreté d’une carrière fertile, mais elle rend néanmoins justice au talent supérieur de Reynolds à travers des portraits souvent saisissants de la maturité et de la maturité tardive. Considérons, chronologiquement, le Portrait de Frederick Howard, 5e comte de Carlisle, admirable portrait d’apparat à la fois néo-vénitien et néo-vandyckien (c’est, au fond, la même chose) entré dans les collections de la Tate en 2016. Il utilise de manière imparable la pompe de l’architecture pour signifier la grandeur du jeune comte qui sera tout à la fois diplomate et homme de lettres (et tuteur de son parent Byron). La pose du modèle procède de manière limpide de la statuaire romaine, plus spécifiquement de la représentation consulaire et impériale. Le grand habit de cour contribue à conférer à l’intéressé un caractère d’intemporalité qui le soustrait à toute possibilité de trivialité. Voici pour les exigences du « grand style ». Mais Frederick Howard n’a rien d’une figure réifiée, c’est aussi un corps dynamique : il est une volonté qui se meut.

Le portrait de Lady Bampfylde

Fille aînée de l’amiral Sir John Moore, Lady Bampfylde figure quant à elle dans une attitude calquée en partie sur celle d’un antique prestigieux, canonique, la Vénus Médicis. Le tableau fut sans doute exécuté pour célébrer son mariage avec le baronet Charles Warwick Bampfylde, membre du Parlement pour Exeter et Devon. La chronique assure que leur mariage ne fut rien moins qu’heureux, mais cela n’était pas l’affaire du peintre. « The Honourable Mary Monckton » est un personnage plus intéressant sans doute. Aristocrate lettrée tenant salon à Londres, elle fut ce que l’on qualifiait avec une pointe de dédain de bluestockings (« bas-bleus »). Des personnages insignes comme l’écrivain Samuel Johnson, le grand homme politique et philosophe Edmund Burke ou la tragédienne Sarah Siddons fréquentèrent sa demeure. L’écrivain Fanny Burney a laissé d’elle ce témoignage assez féroce qui pourrait s’appliquer à nombre de modèles mondains de Reynolds, du moins pour ce qui regarde l’appétit de notoriété : « Entre trente et quarante ans, courtaude, très grasse, mais belle, superbement et fantastiquement vêtue, fardée, mais pas de manière déplacée, manifestement et de manière palpable désireuse de gagner l’attention et l’admiration. Elle a une légèreté facile dans son air, ses manières, sa voix et son discours. » Superbement vêtue, Mary Monckton reçoit le visiteur dans l’agréable séjour d’un jardin, ce qui crée l’illusion du partage d’un moment d’intimité. La dette à l’égard de Van Dyck est à nouveau assez nette, mais Reynolds, contrairement à la réserve aristocratique propre à son prestigieux devancier, anime (assez laborieusement) la physionomie malicieuse de son modèle d’une vie psychologique pleine d’alacrité. Possédant parfaitement son métier, ayant su décanter l’apport séculaire de l’élite des portraitistes européens, fin connaisseur, enfin, de l’insondable vanité humaine (et des ressources que l’on peut en tirer), Reynolds avait assurément toutes les qualités pour s’imposer. Il est toutefois permis de lui préférer son collègue Gainsborough dont la poétique, moins efficace, est aussi plus fine.

Joshua Reynolds, Lady Bampfylde, 1776-1777. Huile sur toile, 238,1 x 148 cm. Londres, Tate. © Tate, Londres, dist. RMN / Tate Photography

10 décembre 1768 : fondation de la Royal Academy

La fondation, tardive, d’une Académie royale des beaux-arts en Angleterre fit suite à plusieurs ébauches et préfigurations. L’une des principales fut la St Martin’s Lane Academy, dont l’organisateur en 1735 n’était autre que William Hogarth. Quant à la Society of Artists of Great Britain, elle avait été constituée en 1759 afin de permettre la tenue d’une exposition annuelle d’art moderne. Ayant fait sécession avec cette dernière, les promoteurs du projet académique se présentèrent, dans leur requête adressée à George III, comme des peintres, sculpteurs et architectes qui se plaçaient sous la protection du roi pour poursuivre deux buts essentiels : organiser une école académique de dessin « bien réglée » et exposer annuellement la production de « tous les artistes d’un mérite distingué ». Ce fut naturellement le peintre Joshua Reynolds, fort de sa réputation, de son ampleur intellectuelle et de son entregent, qui eut l’honneur d’être le premier président de cette nouvelle académie. Dans son discours inaugural, il donnait pour objet à l’institution d’encourager la culture et l’enseignement des polite arts, et ceci au bénéfice de toute la nation. En tant qu’école, l’académie espérait devenir la matrice d’une communauté d’artistes capable de rivaliser avec celles dont s’enorgueillissaient les nations continentales dotées d’institutions semblablement patronnées par le monarque (tel était, évidemment, le cas de la France où l’Académie royale avait été fondée dès 1648). Le tableau de Zoffany dépeint la salle de dessin d’après le modèle vivant de l’Académie à Old Somerset House. La composition est en partie calquée (sans aucun esprit parodique, cela va sans dire) sur la fresque romaine de Raphaël L’École d’Athènes avec Reynolds, reconnaissable à son cornet acoustique (palliant une tardive surdité), et l’anatomiste écossais William Hunter jouant respectivement les rôles de Platon et Aristote… On notera l’absence d’un membre de renom, Thomas Gainsborough. Quant aux deux académiciennes Mary Moser et Angelica Kauffmann, la présence de modèles nus conduisit Zoffany à ne les représenter qu’en portrait, sur la droite. La morale était sauve.

Johann Joseph Zoffany, Les Académiciens à la Royal Academy, 1771-1772. Huile sur toile, 101,1 x 147,5 cm. Royal Collection Trust. © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2019 / Bridgeman Images

Gainsborough : la ressemblance poétique

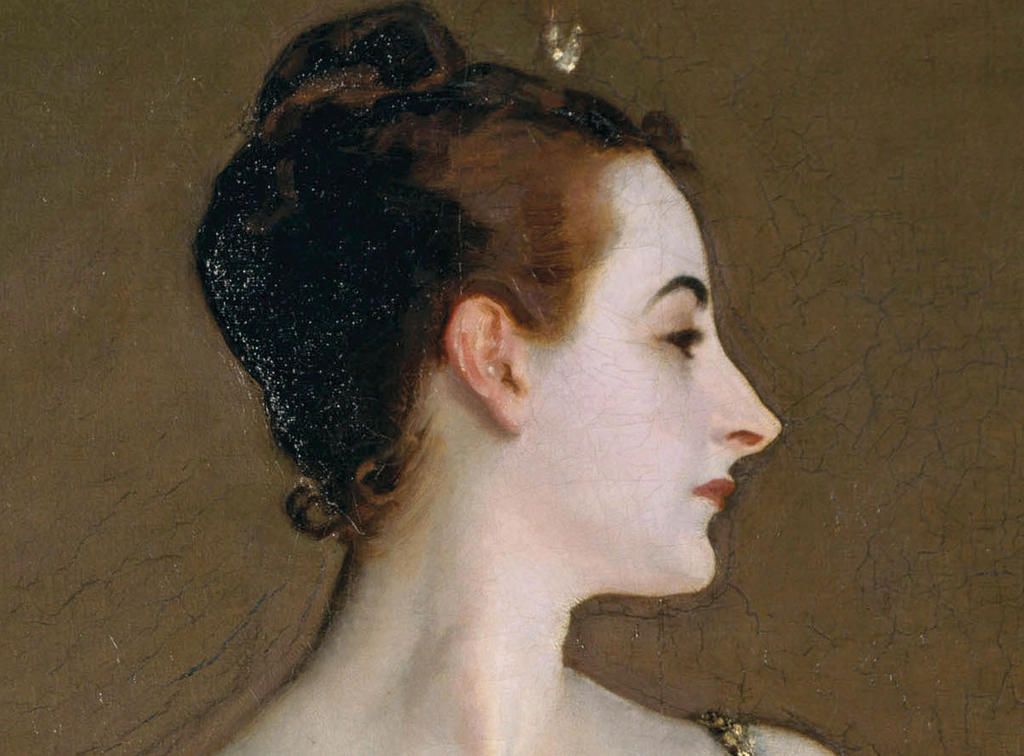

Au-delà de la recherche de l’effet de contraste inhérent à l’exercice plutarquien des vies parallèles, il n’est pas exagéré de poser Gainsborough en contraire de la riche personnalité de Reynolds, son aîné de quatre ans, dont il fut un redoutable rival. Longtemps établi dans la spa town de Bath dans le Somerset, excentré, Gainsborough poursuivit avec succès une stratégie d’autopromotion, à partir du début des années 1760, en exposant régulièrement à Londres des portraits ambitieux de militaires, de membres de la gentry ou d’une aristocratie plus huppée via la Society of Artists. Le beau portrait en buste d’un officier du « 16th Light Dragoons » ou celui, plus significatif, en pied, de John Needham, 10e vicomte Kilmorey nous présentent des hommes énergiques, animés d’une vie psychologique qui affleure, et, surtout, très fortement caractérisés. Ils diffèrent en cela des types plus généraux d’un Reynolds qui visait à la représentation de l’homme permanent et à une sorte de mimétisme suffisant du masque social. L’aspect actuel, souplement informel, des effigies de Gainsborough doit aussi être souligné d’emblée. Reynolds portraitiste s’était volontiers référé à la statuaire antique et ostensiblement aux grands maîtres (citation doublement flatteuse, pour l’artiste « savant » qui la fait et pour le modèle qui jouit de son effet ennoblissant). Gainsborough, lui, visa à une forme de naturel qui n’empruntait guère à la grandeur romaine et représentait le modèle dans des habits contemporains (n’excluant pas, le cas échéant, un luxe formidable). Cette différence s’explique, sans doute, par la trajectoire d’un Reynolds grand voyageur, théoricien, visant au « grand style » et porteur, à certains égards, d’un projet classique. On se gardera pourtant de trop opposer un Reynolds cosmopolite à un Gainsborough spécifiquement et seulement anglais. Son œuvre de portraitiste1 doit beaucoup à une réactivation résolue de l’art du portrait de Van Dyck (le portrait de son neveu et élève, Gainsborough Dupont, l’atteste ici), à Van Ruisdael ou à Rubens, pour ce qui regarde le paysage. Mais cet héritage des « grands maîtres » flamands et hollandais du XVIIe siècle est considéré depuis une Angleterre qu’il ne quitta jamais et à travers un prisme insulaire. Tardif, le lumineux portrait de Lady Bate-Dudley représente de profil – la chose n’est pas commune – l’épouse du critique (et grand défenseur du peintre) Henry Bate-Dudley. Articulant le corps du modèle et un paysage boisé frémissant (résumé de la nature qui contient l’être et paraît en prolonger les affects), il atteint à une sensibilité solipsiste, une subjectivité qui est déjà pleinement celle du romantisme.

Thomas Gainsborough, Lady Bate-Dudley, vers 1787. Huile sur toile, 221 x 145 cm. Collection particulière, en dépôt à la Tate Britain depuis 1989. Photo service de presse. © Tate 2019

Thomas Gainsborough

Originaire du Suffolk, Thomas Gainsborough manifesta des dons précoces qui conduisirent sa famille à l’envoyer à Londres vers 1740. Il y devint l’apprenti du graveur et illustrateur français Hubert-François Gravelot, représentant compétent du style rococo et du « goût français » dans les îles Britanniques. Établi à Ipswich, il œuvra comme portraitiste, s’assurant une clientèle parmi la bourgeoisie et la petite noblesse locales, commençant à cultiver, dans le même temps, de brillantes capacités de paysagiste où il s’inspirait de la peinture hollandaise du Siècle d’or. Gainsborough s’installa avec sa famille dans la très fashionable ville d’eau de Bath en 1759. Il s’y imposa bientôt comme le portraitiste à la mode, se familiarisant toujours davantage avec le génie de Van Dyck dont l’aristocratie anglaise conservait maintes effigies. Le raffinement, la somptuosité technique de ses œuvres exposées à Londres dès le début des années 1760 renforcèrent sa notoriété et il comptera parmi les premiers membres de la Royal Academy présidée par Reynolds, institution avec laquelle il entretiendra pourtant des relations difficiles. En 1774, le peintre s’installa définitivement dans la capitale où il jouit d’un considérable succès et put se flatter de la faveur que George III et la reine Charlotte refusèrent longtemps à Reynolds.

Thomas Gainsborough, Autoportrait (détail), vers 1759. Londres, National Portrait Gallery. © NPG, London / Scala Florence

1 Gainsborough fut également un paysagiste puissamment inspiré, contrarié par son obligation de satisfaire la vanité de ses contemporains ; il s’en plaindra.

« L’âge d’or de la peinture anglaise. De Reynolds à Turner », du 11 septembre 2019 au 16 février 2020 au musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris. Tél. 01 40 13 62 00. museeluxembourg.fr