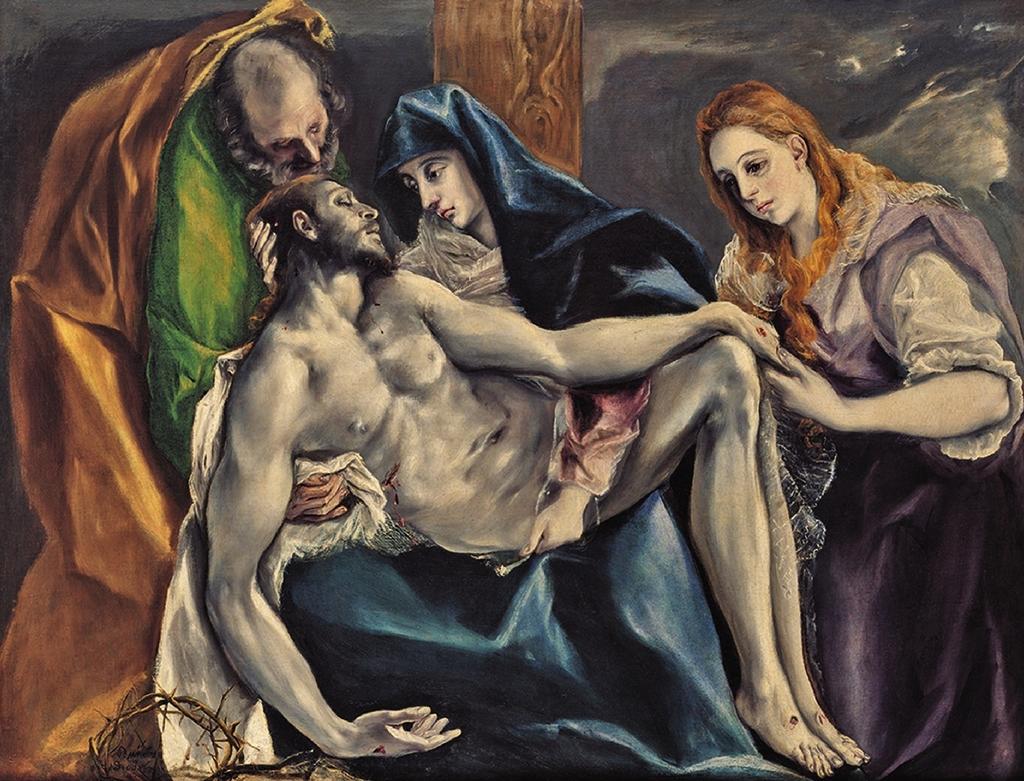

L’événement Greco au Grand Palais

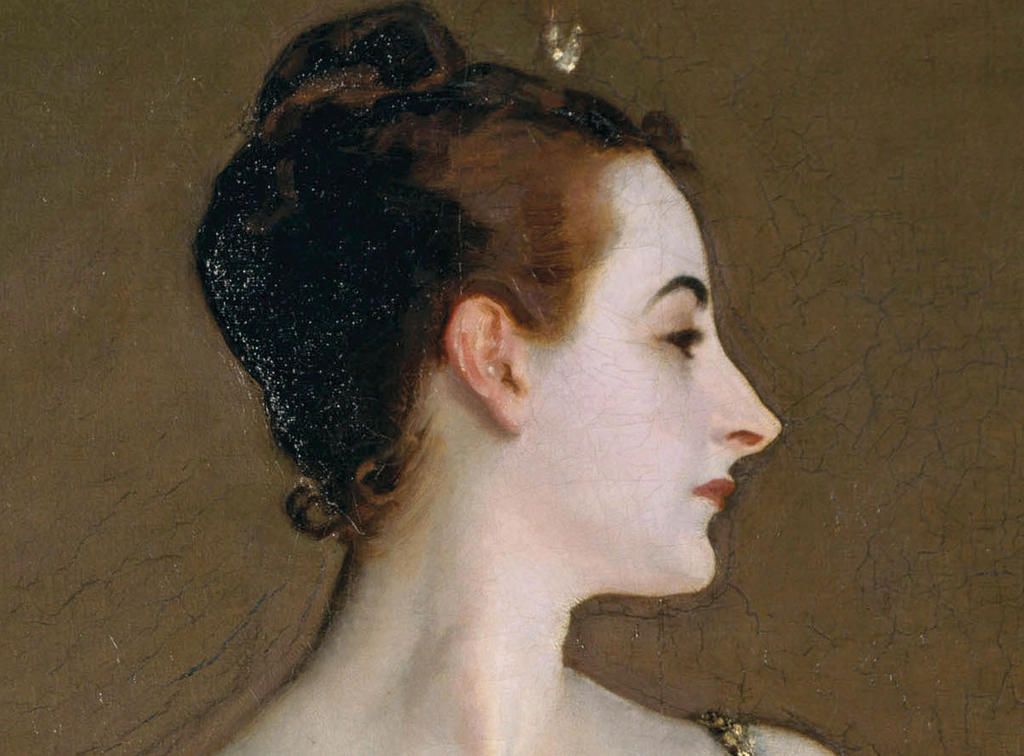

Pietà, 1580-1590. Huile sur toile, 121 x 155,8 cm. Collection particulière. Photo service de presse. © collection particulière

Longtemps attendue, dans un pays qui concourut activement à la redécouverte de l’artiste à partir du XIXe siècle, cette première rétrospective française restitue Greco dans toute sa grandeur, son irréductible singularité et la démesure de son génie, de ses débuts obscurs en Crète au plein épanouissement de son art à Tolède.

Un excentrique tombé dans l’oubli

Dans l’histoire sinueuse de l’art européen, Domínikos Theotokópoulos dit El Greco (1541 ?-1614) appartient à la catégorie des revenants. Méconnu de son vivant, hors d’Espagne, il fut bientôt considéré dans son pays d’adoption comme un excentrique avant de sombrer dans l’oubli. Tout en admirant la stature artistique et intellectuelle d’un personnage qu’il qualifie de « grand philosophe aux jugements pénétrants », le maître et beau-père de Velázquez, Francisco Pacheco, qui lui avait rendu visite à Tolède en 1611, ne dissimula pas la réprobation que lui inspirait sa peinture. Dans son Arte de la pintura (posthumément publié en 1649) Pacheco écrit : « […] qui croirait que Domenico Greco esquissât ses peintures, les retouchât, à maintes reprises, afin de séparer et de désunir les couleurs, pour donner ainsi à ses toiles leur aspect de cruelles ébauches, et pour simuler un plus grand brio ». Occupant un versant extrême du maniérisme européen, l’art du maître, son coloris acide étaient devenus inintelligibles. Au XVIIIe siècle, un Antonio Palomino (El Parnaso español…, 1714) se fit plus acerbe dans la critique de la manière de Greco qui, désireux de se singulariser de Titien, aurait : « […] mit tant d’extravagance qu’il arriva à rendre sa peinture méprisable et ridicule, tant par son dessin disloqué que par sa couleur désagréable ».

« La trajectoire de Greco a ceci d’unique qu’elle […] cristallise d’abord une somme d’expériences picturales d’une rare diversité. »

Le long cheminement conduisant jusqu’au renversement complet du goût incarné par la Grecomania du début du siècle dernier est bien connu. L’engouement pour l’Espagne, l’exacerbation de la sensibilité romantique, la coïncidence (troublante) entre la modernité picturale et la radicalité de son legs portèrent littérateurs et artistes vers cet extravagant dont l’œuvre témoignait d’une « […] énergie dépravée, une puissance maladive, qui trahissent le grand peintre et le fou de génie » (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, 1843). Il faudra du temps pour soustraire l’artiste à une lecture « pathologique » – Greco aliéné, paranoïaque, dégénéré, peintre des fous ou, plus banalement, astigmate – et appréhender son art en termes de style et non de symptôme. La captation par des projets nationalistes en Espagne, en Grèce, en Italie même, de ce maître qui n’appartenait de manière exclusive à aucune de ces identités contribua aussi à obscurcir la vision de l’homme et de l’œuvre. La trajectoire de Greco a ceci d’unique qu’elle ne se contente pas de parcourir transversalement toute la Méditerranée. Liant le monde orthodoxe et la catholicité, elle cristallise d’abord une somme d’expériences picturales d’une rare diversité. Peintre crétois devenu espagnol, Greco fut aussi (et peut-être surtout) un maître italien.

Portrait du frère Hortensio Félix Paravicino, vers 1609-1611. Huile sur toile, 112 x 86,1 cm. Boston, Museum of Fine Arts. Photo service de presse. © 2019 Museum of Fine Arts, Boston. Tous droits réservés

Un maître crétois

Domínikos Theotokópoulos serait né en 1541 dans l’ancienne Candie (Héraklion) alors que la Crète se trouvait depuis des siècles sous domination vénitienne. Dans quelles circonstances embrassa-t-il la carrière de peintre ? Un document du 28 septembre 1563 le qualifie de « maître », ce qui indique qu’il avait déjà achevé sa formation. Le Saint Luc peignant la Vierge (1560-1567, Athènes, musée Benaki) qui ouvre l’exposition aide à le situer au sein d’une maniera greca timidement ouverte à la maniera latina. On a beaucoup glosé sur la prégnance de cet héritage. La vision d’un Greco strictement « byzantin » n’emporte pas plus l’adhésion que celle d’un maître qui aurait soldé une tradition aussi archaïque que répétitive. Le fait est que l’enracinement dans le monde grec demeura au cœur de son art comme de son existence. Greco ne signa pas autrement (et quelles signatures !) qu’en grec, assumant une identité qui sourd, de loin en loin, jusqu’à sa mort. Inscrivant saint Luc parmi les apôtres – ce qu’il n’est pas – dans un Apostolado1 tardif conservé à la cathédrale de Tolède, il dépeindra le saint patron des peintres comme portraitiste de la Vierge ainsi que le voulait la tradition. Or, cette Vierge à l’Enfant, prototype légendaire, prend naturellement, sous ses pinceaux, une forme renouant avec l’icône. Le jeune Crétois, toutefois, ne se résolut pas à être un peintre d’icônes. De bonne heure au contact des patriciens vénitiens, vivant dans une famille qui comptait des serviteurs de la Sérénissime, Domínikos embarqua, vers 1567, pour se confronter à l’un des plus brillants foyers artistiques de l’histoire de la peinture.

Saint Luc, 1605-1610. Huile sur toile, 98 x 72 cm. Tolède, Cabildo Catedral Primada. Photo service de presse. © Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / Raffaello Bencini

Un maître italien

Le miniaturiste et enlumineur d’origine dalmate, Giulio Clovio, présenta plus tard Greco comme discepolo di Titiano, terme qui implique peut-être moins l’enseignement du maître, très âgé alors, que son imitation. La matrice vénitienne bastion de l’école la plus coloriste de la Renaissance n’en demeurera pas moins « la patrie picturale » de Greco. Au grand nom de Titien, il faudrait ajouter celui de Bassano et surtout de Tintoret dont l’art chaviré, traversé de lueurs et d’étincelles, annonce le sien. Le tempérament atrabilaire de Tintoret rend peu vraisemblable l’instauration de relations entre les deux hommes. La Cène de Bologne n’en témoigne pas moins, non sans gaucherie, de la forte impression produite par son exemple chez le Candiote. Ce dernier, toutefois, ne tarda pas à céder à l’attraction considérable que Rome exerçait sur tous les artistes alors. Sa route compte à peine moins que sa destination. Annoté ultérieurement, son exemplaire des Vies de Vasari (Bibliothèque nationale, Madrid), l’œuvre elle-même, suggèrent un parcours allant de Padoue à Vérone, de Parme (l’admiration de Greco pour Corrège et Parmesan sera aussi définitive que féconde) à Bologne, Florence et Sienne.

La Cène (Le Dernier Repas du Christ), 1568-1570. Huile sur panneau, 41,5 x 51 cm. Bologne, Pinacoteca Nazionale. Photo service de presse. © Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / Mauro Magliani

Un séjour dans la Ville éternelle…

À Rome, où sa présence est avérée en novembre 1570, l’artiste jouira de l’amitié de son collègue Clovio qui le recommandera auprès de son padrone le cardinal Alessandro Farnèse comme portraitiste et comme émule de Titien, recommandation qui assura du moins à l’arrivant un logement au palais Farnèse. La protection de cette éminentissime famille romaine constituait un avantage inappréciable. Bibliothécaire du cardinal, animateur d’un influent cercle d’intellectuels, Fulvio Orsini compta à Rome parmi les principaux protecteurs de Greco dont le style, non exempt de maladresses au-delà d’une pratique, déjà très maîtrisée, du portrait, témoigne bientôt d’une appropriation plus mature d’un langage pictural nourri par la multitude des modèles disponibles. Évidemment tributaire de Venise, Le Christ chassant les marchands du Temple (Minneapolis) trahit l’ambition d’un maître brûlant de faire ses preuves. Le quadruple portrait dans le coin inférieur droit associe les effigies de Titien, Michel-Ange, Clovio, celle de Raphaël, enfin, à moins qu’il ne s’agisse de Corrège ou de Greco lui-même, ce dernier se posant ici en héritier auto-désigné de ses devanciers dont il revendiquait les vertus exemplaires : la couleur de Titien, le dessin de Michel-Ange, la grâce et la grandeur de Raphaël (ou celles de Corrège), la dextérité de Clovio…

Le Christ chassant les marchands du Temple, vers 1575. Huile sur toile, 116,9 x 149,9 cm. Minneapolis, Minneapolis Institute of Art. Photo service de presse. © The Minneapolis Institute of Arts

… qui tourne court

Le projet d’établissement de Greco dans la cité pontificale (en septembre 1572 il se fit admettre à la corporation des peintres romains, avant de prendre la tête d’un atelier) devait tourner court. Son caractère acrimonieux, son arrogance lui attirèrent des ennemis. Congédié du palais Farnèse durant l’été 1572 (la raison en demeure inconnue), il aurait notamment indigné amateurs et artistes en prétendant pouvoir substituer au Jugement dernier de Michel-Ange à la Sixtine (contesté, comme on sait, pour l’abondance des nus qui s’y trouvaient) une version exécutée « avec honnêteté et décence, et non moins bonne quant à la peinture » (Mancini, Alcune considerazioni appartenenti alla pittura, vers 1620). Sevré de grandes commandes, Greco, peut-être encouragé par des érudits espagnols rencontrés dans l’entourage d’Orsini, projeta de gagner la péninsule ibérique. Il n’en demeura pas moins profondément imprégné par cette expérience italienne fondatrice, jusque dans la sorte de duel pictural qu’il poursuivit avec la figure, réprouvée autant qu’admirée, de Michel-Ange. Greco doit, en outre, à l’Italie une culture humaniste somme toute plus assurée que sa réputation de mystique exalté. Mûrie en Italie, une allégorie morale relative aux périls des feux de la luxure comme La Fable, avec son éclairage artificiel, trouve ainsi son origine dans un projet typiquement humaniste : la restitution, à partir d’une description (ekphrasis) d’une œuvre d’Antiphile, d’Alexandrie évoquée quinze siècles plus tôt dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien.

La Fable, vers 1585. Huile sur toile, 65 x 90 cm. Leeds, 8th Earl of Harewood, Harewood House Trust. Photo service de presse. © Leeds, Harewood House

Un maître espagnol

Le projet de Greco, arrivé en Espagne en 1576 ou 1577, était ambitieux. Il s’agissait de conquérir la clientèle de Philippe II et de rejoindre les artistes qui œuvraient depuis les années 1560 au vaste chantier de l’Escurial tout à la fois palais, monastère, sépulcre, reliquaire monumental et centre névralgique d’un empire gigantesque. Le Candiote ne manquait, certes, pas d’atouts. Le titianisme sévère de la Sainte Madeleine de Worcester ou de Budapest (parfaitement en phase avec deux thèmes axiaux de la religiosité effusive de la Contre-Réforme : le repentir et la conversion), la brillante synthèse opérée dans la Piéta « Niarchos » entre l’héritage michelangélesque et l’attraction visuelle des grands coloristes, entre plasticité et planéité, n’avaient pas d’équivalent en Espagne. L’échec pourtant fut, à nouveau, au rendez-vous, symbolisé paradoxalement par un chef-d’œuvre : le Martyre de saint Maurice achevé en 1582 (le grand tableau n’a pas été prêté par l’Escurial, ce qu’il n’y a pas lieu de déplorer). Le retable ne fut jamais placé dans l’église du palais. Comble d’injure, on lui substitua aussitôt la version du Florentin Cincinnato. Dans l’intervalle, Greco avait commencé à s’imposer dans la capitale ecclésiastique et ancienne capitale politique du royaume, Tolède, où il finit par s’établir en 1585. Il y réalisera, pendant trente ans, un œuvre somptueux sous-tendu par un projet esthétique qui fait songer à la devise prêtée au Tintoret : « le dessin de Michel-Ange, le coloris de Titien ».

Sainte Marie-Madeleine pénitente, 1576-1577. Huile sur toile, 157 x 121 cm. Budapest, Szépmüvészeti Múzeum. Photo service de presse. © Selva / Bridgeman Images

Une glorieuse synthèse

Réalisée avec des accents très singuliers, cette glorieuse synthèse de l’héritage vénitien et du maniérisme romain (ou toscan), d’inspirations nordiques et de réminiscences byzantines, se concrétisa par une série d’œuvres majeures comme Le Partage de la tunique du Christ, premier (et dernier…) retable exécuté pour la Cathédrale de Tolède entre 1577 et 1579 (in situ, l’exposition présente les déclinaisons d’Upton House et Munich). Le tableau sera d’emblée l’objet d’épuisantes chicanes à propos de son prix et des « manquements » de l’artiste aux Écritures, à l’Histoire et à la déférence due à la figure du Christ. Le caractère difficile de Greco, la hardiesse de son idiosyncrasie, la déloyauté mesquine de sa clientèle aussi, conduiront à la répétition incessante de ces controverses. Maîtrisant tardivement le castillan, Gréco vécut, à maints égards, en marge de la société tolédane (il ne fit partie d’aucune des confréries locales qui formaient le cadre ordinaire de la vie sociale). Dédaigneux d’un foyer artistique dont il mesurait l’infériorité, il s’imposa à la tête d’un atelier très actif grâce à une rare pugnacité et à l’appui d’un réseau efficace de mécènes et d’amis, essentiellement des religieux lettrés. Aux chefs-d’œuvre du début de la période tolédane – L’Assomption de la Vierge de Chicago peinte pour le maître autel de la nouvelle église du couvent cistercien de Santo Domingo de Silos compte parmi les (nombreux) moments de bravoure de l’exposition – succédèrent des tableaux d’autel d’une audace de dessin et de coloris de plus en plus déconcertante.

Un œuvre tardif radicalement anticlassique

Au tournant du XVIe siècle, le Saint Martin et le pauvre destiné à l’un des retables latéraux de la chapelle San José de Tolède dépeint des créatures étirées sur des membres grêles qui ne paraissent plus avoir de masse propre ou si peu, sur un fond de paysage fantomatique. Cette irréalité corporelle, amplifiée par une irréalité spatiale et chromatique, sera au cœur de l’œuvre tardif de Greco. Elle culmine dans L’ouverture du cinquième sceau du Metropolitan Museum qui correspondrait à l’apparition des âmes vengeresses des martyrs dans l’Apocalypse de Jean. Le fils et assistant de Greco, Jorge Manuel, acheva les autres toiles commandées (1608) pour l’église tolédane de l’Hôpital Saint Jean-Baptiste dit Tavera, mais pas celle-ci qui demeura inachevée à la mort du maître. Au début du XXe siècle, cette toile que sa singularité rageuse projette violemment « hors de son temps » agit à la manière d’une révélation (Picasso put la voir, à Paris, chez son collègue Ignacio Zuloaga qui l’avait acquise en 1905). La radicalité de son anticlassicisme spatial et figuratif servit d’exemple aux tenants de la modernité picturale : cubistes, expressionnistes, etc. Peintre inspiré, visionnaire, du sacré, l’un des portraitistes les plus pénétrants de son siècle (ce pan de son œuvre est admirablement illustré au Grand Palais), incarnation hétérodoxe de l’Uomo universale rêvé par la Renaissance, Greco laisse l’impression étrange d’un maître qui contient son siècle en même temps qu’il s’en échappe.

L’Ouverture du cinquième sceau, dit aussi La vision de saint Jean, 1610-1614. Huile sur toile, 222,3 x 193 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art. Photo service de presse. © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais /image of the MMA

1 Représentations individuelles des apôtres auxquelles s’ajoute un Christ.

« Greco », du 16 octobre 2019 au 10 février 2020 au Grand Palais (galerie sud-est), avenue Winston-Churchill, 75008 Paris. Tél. 01 44 13 17 17. www.grandpalais.fr

Catalogue, coédition RMN-Grand Palais / musée du Louvre, 240 p., 45 €.

À paraître : Dossier de l’Art n° 273, éditions Faton, 80 p., 9,50 €. À commander sur www.faton.fr